ずいぶん久しぶりのブログ更新になりました。

異動して遠距離通勤になったこともあり、このところブログを書く時間すら、なかなか時間が取れません。

さてそんな中、またもや突然企画のご案内です。

5月3日(祝・土)夜に、ナゴヤでライブラリアンの交流会を行います。どなたでも大歓迎ですので、気軽にご参加ください。幹事は、いつものごとく丸投げしたいと思いますが、どなたか立候補頂けないでしょうか。

今回はすでに1週間前で、しかもこれから幹事を決める段階です。このブログに場所・会費等をアップして、参加者を募集する時間はないかもしれません。

・・・というワケで!

詳細は未定ですが、参加を希望される方、今の時点で私宛にご連絡ください。Twitter@karatelibrarian、facebook、karatekalibrarian@gmail.com宛メールなどでお願いします。連絡をくださった方には、詳細をお知らせします。

(幹事さん次第ですが、18:30頃スタート、JR名古屋駅徒歩圏、会費3,000〜4,000円程度になると思います)

お考えの方は、数日中にご連絡ください。たぶん、4月中なら大丈夫かと思います。締め切っていたら、スミマセン。

先日のナゴヤの交流会も、とても楽しいひとときでした。

このブログをご覧になって、お一人で飛び込んでくださった方もいらして、本当に嬉しかったです。ご友人連れでなくても大歓迎、私と初対面でも大歓迎。決して寂しい思いはさせませんので、どうぞお気軽に〜。

(2014.4.25追記)

幹事を募集すると上に書きましたが、早速某A大学のNさんからお申し出があり、お願いすることになりました。皆さん、幹事の件はご放念ください。Nさん、いつもありがとうございます!

(2014.4.30追記)

申し込み締切を、5月1日(木)とさせて頂きます。希望される方は、それまでにご連絡ください。

今よりもうちょっとだけ頑張りたいライブラリアンの皆さんに、「明るく楽しく前向きに」なってもらえるよう、応援するブログです。

井上昌彦@空手家図書館員は、このブログを通じマイ・ビジョン「情報のチカラで、世界をもっと幸せにする!」の実現を目指しています。

(旧「空手家小学生の闘病記」も収録。10万人に一人の小児脳腫瘍と明るく強く闘った、最愛の娘・れいこと井上家の闘病記)

2014-04-25

【参加者募集】5月3日 ライブラリアンの交流会@ナゴヤ

https://karatekalibrarian.blogspot.com/2014/04/53.html【参加者募集】5月3日 ライブラリアンの交流会@ナゴヤ

2014-04-08

スゴい図書館史

このところ、ブログの更新が滞りがちで申し訳ありません。

やはり人事異動の影響は大きく・・・通勤時間も倍以上になりましたし、それなりに疲れているようで、朝も目が開きません。

ストレスはほとんどありませんが、いろいろなことが手に付かないままの1週間でした。頑張れ、わし!

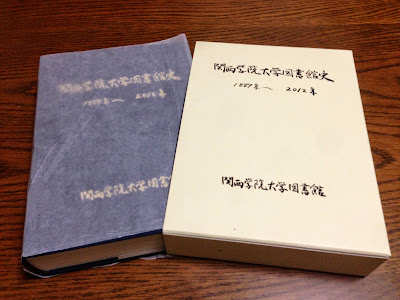

★関西学院大学図書館史 : 1889年-2012年

さてライブラリアンの皆さま、「関西学院大学図書館史」はもうご覧になりましたでしょうか?

この図書館史は、私も大いにご縁のある(笑)関西学院大学図書館が、先日刊行したものです。8年の歳月を費やし、772ページに渡って綴られたこの大作は、120年以上の同館の歩みを記したものです。

不勉強な私は、いまだかつてこれほどの大学図書館史を見たことがありません。それらしいキーワードでCiNii Booksを検索してみましたが、やはりこれほどのボリュームのものは(パッと見た範囲では)見つけられませんでした。

単にボリュームがあるだけでなく、古い記録を一つ一つ丹念に掘り起こしていったことが伺える内容です。本文はもとより、資料・利用・議事録や対外活動、館員育成など、膨大な資料が添えられていることが印象的です。

これだけのものを作製するのに、どれほどの時間や労力を費やしたことか・・・!関係者の努力と情熱に、ただただ深い敬意を表するのみです。

(念のため書いておきますと、私はこの図書館史の編纂には、何の関与もしていません。そもそも当時は、大学図書館員ですらありませんでしたから・・・。)

★図書館史というもの

一図書館の歴史ではありますが、これだけの大作です。機会がありましたらぜひ一度手に取ってみてください。CiNii Booksやカーリルでも多くの所蔵館が見つかると思います。

また、この図書館史は、関西学院大学リポジトリでも全文を公開しています。

今や大学の研究成果をリポジトリで公開することは当然ですが、こうした資料も同様に扱ったことは評価に値すると思います。

恥ずかしながら、私は今まで、図書館史というものをあまり意識したことがありませんでした。

今回この図書館史を手に取り、時代の背景やその時々での学内諸事情がある中で、先人たちが思いを持って運営してきた図書館の歩みに、思いを巡らせました。過去の歩みを振り返ることは、今の私たちにとって非常に有用な羅針盤にもなることでしょう。

ライブラリアンの皆さん、この機にぜひ自館の図書館史を手に取り、少しだけそうしたものに思いを馳せてはいかがでしょうか。

最後にまた、れいこ&きょーこの話を。

人事異動以来、新しいキャンパスへ通っているのですが、道中の桜を見ては胸を痛めています。

れいこが星になる直前の春、この辺りに桜を見に来ました。

その頃のれいこは、もう体もろくに動かせず、喋ることも自由にはできませんでした。強い睡魔に襲われがちで、現地に到着する頃には熟睡してしまって、れいこは桜を楽しむこともできませんでした。

あれから、2年経ちました。

何もなかったかのように咲いている桜を見ると、ただただ切なく、やるせない思いでいっぱいです。

やはり人事異動の影響は大きく・・・通勤時間も倍以上になりましたし、それなりに疲れているようで、朝も目が開きません。

ストレスはほとんどありませんが、いろいろなことが手に付かないままの1週間でした。頑張れ、わし!

★関西学院大学図書館史 : 1889年-2012年

さてライブラリアンの皆さま、「関西学院大学図書館史」はもうご覧になりましたでしょうか?

この図書館史は、私も大いにご縁のある(笑)関西学院大学図書館が、先日刊行したものです。8年の歳月を費やし、772ページに渡って綴られたこの大作は、120年以上の同館の歩みを記したものです。

不勉強な私は、いまだかつてこれほどの大学図書館史を見たことがありません。それらしいキーワードでCiNii Booksを検索してみましたが、やはりこれほどのボリュームのものは(パッと見た範囲では)見つけられませんでした。

単にボリュームがあるだけでなく、古い記録を一つ一つ丹念に掘り起こしていったことが伺える内容です。本文はもとより、資料・利用・議事録や対外活動、館員育成など、膨大な資料が添えられていることが印象的です。

これだけのものを作製するのに、どれほどの時間や労力を費やしたことか・・・!関係者の努力と情熱に、ただただ深い敬意を表するのみです。

(念のため書いておきますと、私はこの図書館史の編纂には、何の関与もしていません。そもそも当時は、大学図書館員ですらありませんでしたから・・・。)

★図書館史というもの

一図書館の歴史ではありますが、これだけの大作です。機会がありましたらぜひ一度手に取ってみてください。CiNii Booksやカーリルでも多くの所蔵館が見つかると思います。

また、この図書館史は、関西学院大学リポジトリでも全文を公開しています。

今や大学の研究成果をリポジトリで公開することは当然ですが、こうした資料も同様に扱ったことは評価に値すると思います。

恥ずかしながら、私は今まで、図書館史というものをあまり意識したことがありませんでした。

今回この図書館史を手に取り、時代の背景やその時々での学内諸事情がある中で、先人たちが思いを持って運営してきた図書館の歩みに、思いを巡らせました。過去の歩みを振り返ることは、今の私たちにとって非常に有用な羅針盤にもなることでしょう。

ライブラリアンの皆さん、この機にぜひ自館の図書館史を手に取り、少しだけそうしたものに思いを馳せてはいかがでしょうか。

●れいこと

最後にまた、れいこ&きょーこの話を。

人事異動以来、新しいキャンパスへ通っているのですが、道中の桜を見ては胸を痛めています。

れいこが星になる直前の春、この辺りに桜を見に来ました。

その頃のれいこは、もう体もろくに動かせず、喋ることも自由にはできませんでした。強い睡魔に襲われがちで、現地に到着する頃には熟睡してしまって、れいこは桜を楽しむこともできませんでした。

あれから、2年経ちました。

何もなかったかのように咲いている桜を見ると、ただただ切なく、やるせない思いでいっぱいです。

https://karatekalibrarian.blogspot.com/2014/04/blog-post.htmlスゴい図書館史

2014-04-01

5年間の勤務を終えて

4月から異動することは、先日記したとおりです。

そして昨日が、5年間勤めた職場の最後の一日でした。

書きたいことは前回書いてしまっているので、もうあまり書き足すこともありません。

今はただ、5年間支えてくださった皆さんへの感謝と、今後のこの図書館への希望や期待ばかりです。

曲がりなりにも5年間、ボス的な立場でやらせてもらった図書館は、いい面でも悪い面でも井上カラーに染まっています。それを今後、次のリーダーやみんなの色に上書きすることで、さらに魅力的な図書館になってくれることでしょう。

★先生方に惜しまれて

この数日、異動でこのキャンパスを離れることを、大勢の方々に惜しんでもらいました。

今回は、多くの先生方にも異動を残念がられました。今までの異動で感じたことがないほど、先生方が私を惜しんでくださる気持ちを感じています。

何人もの先生方が図書館まで挨拶にお越しくださいましたし、メールも10通以上頂きました。

図書館がキャンパスの教育・研究に根ざしてきたことは、私自身も手応えを感じていました。私だけでなく、先生方も同じ思いを持ってくださっていたのであれば、これに勝る喜びはありません。

手前味噌ですが、入館者は初年度の2.2倍になり(2013年度はそこからさらに11%増加)、入館するすべての学生さんたちと挨拶を交わし、図書館外でもライブラリアンが学生さんに声をかけられるようになりました。こうした結果が先生方にも響いているとしたら、本当に嬉しいことです。

★同僚たちと

先生方以上に私を惜しんでくださったのは、同僚たちです。夕方、職場で渡された寄せ書きやプレゼントには、いささかグッときました。

みんなが明るく楽しく働くことのできる職場をつくることこそが、学生さんや先生方に喜ばれる図書館サービスに繋がると思い、頑張ってきました。こうしてみんなに送られ、自分の取り組みが間違えていなかったことを確信できました。

この図書館がここまで利用されるようになってきたのは、多くの先生方、館長、関連他部署の皆さん、そして何より現場スタッフのおかげです。皆さん、本当にありがとうございました。

今日からは、また新しい図書館で頑張りたいと思います。

新しい職場をよりよい図書館にすることで、立派な人材を社会に送り出し、「世界をもっと幸せに」していきたいと思います。

新しい職場で頑張ることで、先生方や仲間たちへの恩返しにしたいと思います。

最後にまた、れいこ&きょーこの話を。

すくすくと元気に育っているきょーこは、明日で丸8ヶ月になります。

このところ、ズリズリ這って進むのが猛烈に速くなり、床の上にはうかうか物を放置できない状況です。机の端を持って、もうすぐ立ち上がりさえしそうな勢いで、日々成長を感じています。

れいこも、こうして一日一日成長を重ねていったものです。

きょーこの成長を見るにつけ、嬉しさの反面、れいこのことを思い出してはため息をつく毎日です。

そして昨日が、5年間勤めた職場の最後の一日でした。

書きたいことは前回書いてしまっているので、もうあまり書き足すこともありません。

今はただ、5年間支えてくださった皆さんへの感謝と、今後のこの図書館への希望や期待ばかりです。

曲がりなりにも5年間、ボス的な立場でやらせてもらった図書館は、いい面でも悪い面でも井上カラーに染まっています。それを今後、次のリーダーやみんなの色に上書きすることで、さらに魅力的な図書館になってくれることでしょう。

★先生方に惜しまれて

この数日、異動でこのキャンパスを離れることを、大勢の方々に惜しんでもらいました。

今回は、多くの先生方にも異動を残念がられました。今までの異動で感じたことがないほど、先生方が私を惜しんでくださる気持ちを感じています。

何人もの先生方が図書館まで挨拶にお越しくださいましたし、メールも10通以上頂きました。

図書館がキャンパスの教育・研究に根ざしてきたことは、私自身も手応えを感じていました。私だけでなく、先生方も同じ思いを持ってくださっていたのであれば、これに勝る喜びはありません。

手前味噌ですが、入館者は初年度の2.2倍になり(2013年度はそこからさらに11%増加)、入館するすべての学生さんたちと挨拶を交わし、図書館外でもライブラリアンが学生さんに声をかけられるようになりました。こうした結果が先生方にも響いているとしたら、本当に嬉しいことです。

★同僚たちと

先生方以上に私を惜しんでくださったのは、同僚たちです。夕方、職場で渡された寄せ書きやプレゼントには、いささかグッときました。

みんなが明るく楽しく働くことのできる職場をつくることこそが、学生さんや先生方に喜ばれる図書館サービスに繋がると思い、頑張ってきました。こうしてみんなに送られ、自分の取り組みが間違えていなかったことを確信できました。

この図書館がここまで利用されるようになってきたのは、多くの先生方、館長、関連他部署の皆さん、そして何より現場スタッフのおかげです。皆さん、本当にありがとうございました。

今日からは、また新しい図書館で頑張りたいと思います。

新しい職場をよりよい図書館にすることで、立派な人材を社会に送り出し、「世界をもっと幸せに」していきたいと思います。

新しい職場で頑張ることで、先生方や仲間たちへの恩返しにしたいと思います。

●れいこと

最後にまた、れいこ&きょーこの話を。

すくすくと元気に育っているきょーこは、明日で丸8ヶ月になります。

このところ、ズリズリ這って進むのが猛烈に速くなり、床の上にはうかうか物を放置できない状況です。机の端を持って、もうすぐ立ち上がりさえしそうな勢いで、日々成長を感じています。

れいこも、こうして一日一日成長を重ねていったものです。

きょーこの成長を見るにつけ、嬉しさの反面、れいこのことを思い出してはため息をつく毎日です。

https://karatekalibrarian.blogspot.com/2014/04/5.html5年間の勤務を終えて

登録:

コメント (Atom)